«Quand nos désirs font désordre»: pour ne plus jamais raser les murs

Docteur en histoire contemporaine à l’Université Toulouse 2 Jean Jaurès, Mathias Quéré mène des recherches qui « participent à la transmission d’une histoire communautaire et d’imaginaires pour les luttes queers actuelles ». À partir de sa thèse de doctorat, soutenue en 2022, consacrée au mouvement homosexuel en France de 1974 à 1986 — un document de 715 pages ! —, l’homme a donné naissance à un essai, Quand nos désirs font désordre, qui paraît ces jours-ci aux éditions Lux, au Québec comme en France.

Tout a commencé en 2015, quand l’universitaire est tombé par hasard sur un extrait du Rapport contre la normalité publié à Paris en 1971 par le Front homosexuel d’action révolutionnaire (FHAR), une brochure d’environ 120 pages dans laquelle on pouvait notamment lire : « Lesbiennes, pédés, ne rasons plus les murs ! » et puis, démontrant clairement le caractère collectif et même intersectionnel du mouvement : « Tous les homosexuels conscients sont le FHAR : toute discussion à deux, à trois, est le FHAR […]. Oui, nous sommes une nébuleuse de sentiments et d’actions. »

« Ce texte m’a énormément touché, explique l’historien au bout du fil. À partir de ce moment-là, je me suis mis en quête d’informations sur cette période. Je me suis rapidement rendu compte que les rayons des librairies et des bibliothèques étaient dégarnis en ce qui concerne l’histoire du FHAR, mais aussi en ce qui a trait à celle des Groupes de libération homosexuels (GLH), qui apparaissent sur l’ensemble du territoire français dès 1975, et du Comité d’urgence anti-répression homosexuelle (CUARH), qui a mené à compter de 1979 une campagne contre les interdictions professionnelles pour raison d’homosexualité. C’est donc en grande partie pour combler ce vide, pour réhabiliter cette portion méconnue de l’histoire du mouvement homosexuel en France, pour la faire exister aujourd’hui que je me suis lancé dans la recherche. »

Mise en perspective

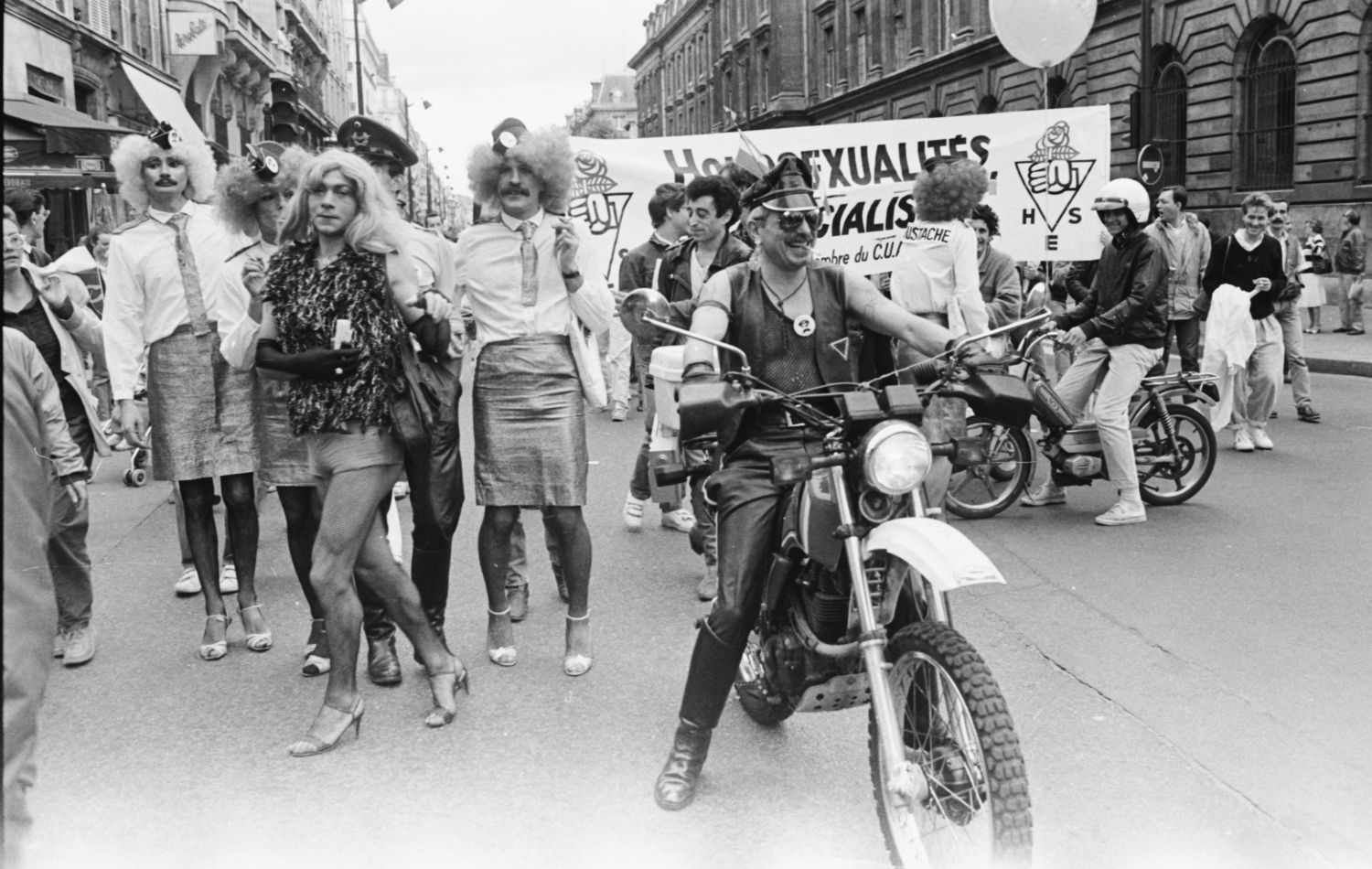

Une recherche patiente, obstinée, a permis à l’auteur de signer une synthèse vibrante, des pages qui font revivre avec rigueur et conviction — mais sans l’entièreté de l’appareillage théorique et méthodologique inhérent à l’exercice de la thèse, et avec un nombre limité de notes et de références — le passé de celles et ceux qui se sont promis de ne plus jamais raser les murs. En neuf chapitres parsemés d’une trentaine de photographies — de la première manifestation autonome du mouvement homosexuel et lesbien français le 25 juin 1977 jusqu’à la marche du 22 juin 1985, alors que les cas de sida montent en flèche —, l’ouvrage procède à une importante mise en perspective.

Photo: Archives Jean-Claude Aubry

La marche du 22 juin 1985

Photo: Archives Jean-Claude Aubry

La marche du 22 juin 1985

« Comme bien des personnes de ma génération, explique Quéré, j’ai grandi avec le mythe de Stonewall voulant que l’histoire homosexuelle soit née en 1969 de l’autre côté de l’Atlantique. Au fil de mes recherches, j’ai compris qu’il existait en France une histoire au moins aussi passionnante. Dans les faits, la racine du mouvement homosexuel français se trouve bien davantage dans la participation du FHAR aux cortèges du 1er mai 1971 que dans les émeutes survenues à New York quelques années auparavant. »

Dans son prologue, Quéré donne une bonne idée des raisons qui l’ont incité à jeter son dévolu sur cette période : « Depuis l’amphithéâtre des Beaux-Arts parisien qui accueillait les assemblées hebdomadaires du FHAR au printemps 1971 jusqu’à la lente disparition du CUARH en 1986, ce sont quinze ans qui ont radicalement fait évoluer les réalités des gais et des lesbiennes. D’un horizon révolutionnaire à la lutte pour l’abrogation de la législation homophobe et répressive, ce mouvement a été exaltant, avant que le sida ne décime toute une génération. »

Au téléphone, l’auteur insiste sur l’importance de la marche du 4 avril 1981. « Il y avait dix mille personnes dans les rues de la capitale, précise-t-il. Ce sera la plus grande marche de gais et de lesbiennes en Europe occidentale. Ça se déroule en pleine campagne présidentielle, une course que Mitterrand va gagner. Les personnes réunies ce jour-là cherchent à peser de tout leur poids dans cette campagne. Elles veulent mettre fin aux dernières discriminations légales qui touchent encore l’homosexualité. » Rappelons que l’homosexualité a été dépénalisée en France par une loi du 4 août 1982.

Photo: Archives Jean-Claude Aubry

La marche du 4 avril 1981 a rassemblé 10 000 personnes.

Photo: Archives Jean-Claude Aubry

La marche du 4 avril 1981 a rassemblé 10 000 personnes.

Grande histoire

Mais comment expliquer que cette période de l’histoire LGBTQ + française, celle qui précède la fondation d’Act Up-Paris en 1989, ait été jusqu’ici largement ignorée par les historiens ? « D’abord parce qu’une partie considérable des militants de cette époque sont morts du sida, précise Quéré. Parmi les survivants avec lesquels j’ai eu la chance de m’entretenir, plusieurs m’ont avoué que j’étais le premier à leur poser des questions au sujet de leur militantisme. Ils m’ont aussi dit qu’ils ne réalisaient pas bien l’importance de leurs actions. Les personnes qui opéraient dans les petites villes ou dans les villages m’ont expliqué qu’elles ne se rendaient pas compte qu’elles participaient à la grande histoire et que leurs faits et gestes méritaient d’être racontés. »

À lire aussi

Considérant que la transmission de l’histoire des mouvements lesbiens, homosexuels et trans français est insatisfaisante, Quéré souhaite faciliter l’accès aux récits des militants des années 1970 et 1980, à leur amitié et à leur solidarité, aux formes d’organisation et d’intervention politiques qu’ils ont développées. « On a besoin de notre histoire pour pouvoir construire le présent, estime l’universitaire. On a besoin de nourrir notre imaginaire pour pouvoir avancer. Il y a dans les milieux queers aujourd’hui des réflexions, autour de l’identité par exemple, qui sont très semblables aux discours qui se tenaient autrefois. Connaître son histoire, apprendre d’elle, avoir la possibilité de se la réapproprier, c’est une bonne manière d’alimenter les luttes contemporaines tout en évitant de commettre les mêmes erreurs. »

Pour affronter la prolifération actuelle des idées d’extrême droite, en France comme au Canada ou aux États-Unis, Quéré estime que la connaissance de l’histoire peut être utile. « Les militants des années 1980 se sont opposés à la montée du Front national en France, rappelle-t-il. Ils ont créé des comités lesbiens et homosexuels antifascistes. Rien n’est jamais acquis, nos droits ont été menacés dans les années 1980 et c’est exactement ce qui se produit en ce moment. Entre les époques, il y a des échos, des ponts, et je crois qu’il faut vraiment qu’on raconte tout cela, qu’on se serve de l’histoire pour actualiser le présent. »