Un silence absolu

Une fois par mois, Le Devoir fera un bref saut dans le passé en présentant et en remettant en contexte une photo d’archives de l’agence Magnum. Aujourd’hui : le génocide des Tutsis au Rwanda dans l’objectif de Gilles Peress.

« De tous nos savoirs, l’histoire est le réservoir le plus faible, indique Gilles Peress. On comprend tout sur le cosmos, sur la matière, etc. En fait, notre rapport à l’histoire est très pauvre. C’est là le grand mystère. Et ce qui est un mystère pour moi, c’est la nature humaine. »

Le photographe s’est rendu en Afrique centrale pour une troisième fois en juillet 1994 afin de couvrir le génocide des Tutsis pour l’agence Magnum. À l’est du Zaïre, qui se nomme aujourd’hui République démocratique du Congo (RDC), il visite à Goma un des camps de réfugiés installés aux alentours de la ville, majoritairement tutsis, qui ont fui le Rwanda et le Burundi pour échapper à la mort de la main de Hutus.

Dans ces endroits, où ont été entassées près de 800 000 personnes en une semaine environ, les conditions sanitaires sont exécrables. Malgré le soutien humanitaire, insuffisant, fourni notamment par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, une épidémie de choléra s’est répandue dès les premiers jours après leur arrivée.

Depuis janvier dernier, des milliers d’individus ont dû s’abriter une nouvelle fois dans des camps dans le chef-lieu de la province du Nord-Kivu et aux alentours de la ville, tombée entre les mains du groupe armé M23. S’ils tentent désormais de se réfugier ailleurs dans la région, la situation sanitaire des endroits dans lesquels ils vivent provisoirement ressemble à celles des exilés de Goma dans les années 1990 que décrit Gilles Peress.

Une guerre pour les minerais

« Les gens tombaient comme des mouches. Il y avait des rues entières avec des cadavres accumulés », se rappelle M. Peress, qui a publié en 1995 ses photos du génocide des Tutsis dans son livre The Silence.

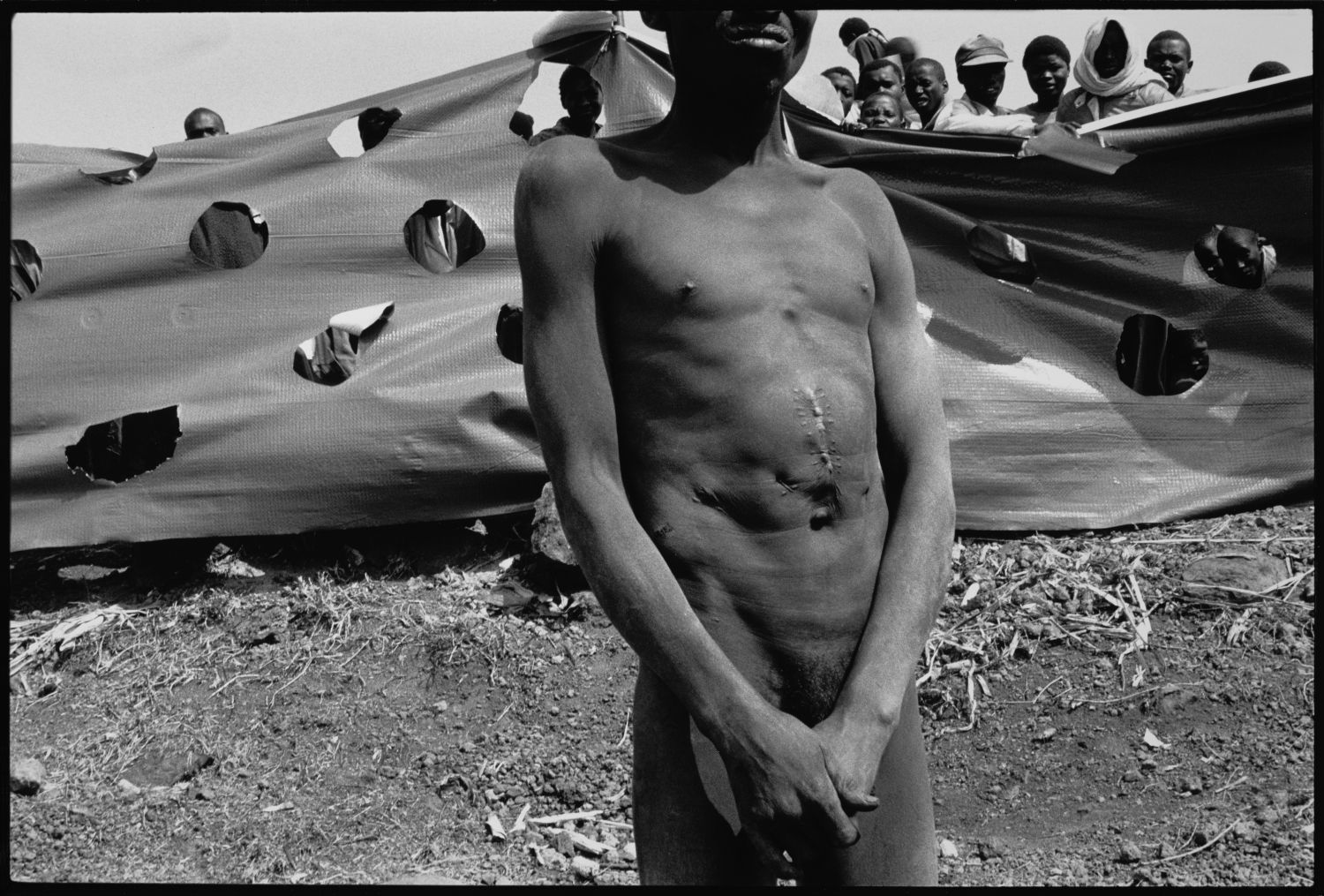

À Goma, il se rend au centre médical d’un camp. Il y photographie un jeune garçon qui attend pour recevoir des soins. Comme lui, en retrait, d’autres personnes patientent en ligne derrière une toile de plastique tendue qui fait office de barrière. Celle-ci est percée afin que le vent ne la fasse pas chuter.

« C’est malheureusement une zone de l’Afrique […] qui est le théâtre de beaucoup d’images de guerre marquantes, avec des conséquences sur les populations civiles qui sont sous-médiatisées », affirme Nicolas Klingelschmitt, chargé de recherche sur l’Afrique au Centre d’études et de recherches internationales (CERIUM).

Selon lui, les conflits qui ont lieu dans cette partie du monde depuis près de 30 ans, malgré les tentatives d’apaisement et de médiation qui se sont succédé, sont en partie dus à l’existence de minerais, comme le cobalt ou le coltan, dans les régions du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, en RDC, très convoités par les puissances internationales et locales.

Photo: Gilles Peress, Magnum

À Goma, Gilles Peress s’est rendu au centre médical d’un camp de réfugiés en proie à une épidémie de choléra où il a photographié un jeune garçon qui attendait pour recevoir des soins.

Photo: Gilles Peress, Magnum

À Goma, Gilles Peress s’est rendu au centre médical d’un camp de réfugiés en proie à une épidémie de choléra où il a photographié un jeune garçon qui attendait pour recevoir des soins.

« Si on compare les cartes des principales mines artisanales dans l’est de la RDC avec la présence des groupes, on voit que les calques peuvent se superposer assez facilement », observe M. Klingelschmitt. Dès les années 1990, l’essor minier dans le Nord-Kivu et le Sud-Kivu a stimulé l’exode des populations vers les sites d’exploitation. Ces endroits sont particulièrement surveillés par les militaires depuis 20 ans.

« Une nécessité intérieure »

Gilles Peress se souvient d’un moment en particulier, lors de son séjour à Goma, où il a découvert la « froideur » qui l’habitait après avoir traversé le Rwanda de fond en comble pendant le génocide et avoir vu tous les sites de massacres des Tutsis.

« Je me rappelle un moment. C’était vers la fin de la journée. Il y avait le volcan devant le soleil couchant et j’ai réalisé que j’étais d’une froideur absolue, que je n’avais plus d’émotions », raconte-t-il.

Malgré les atrocités dont il a été témoin tout au long de sa carrière, Gilles Peress explique n’avoir pas cessé de se rendre au plus près de conflits internationaux pour comprendre comment l’humain fonctionne. « Je travaille beaucoup de l’intérieur vers l’extérieur. Ce n’est pas parce que quelqu’un me dit “va là” que c’est important. C’est parce que je me pose des questions sur la nature humaine, sur notre rapport à l’histoire. C’est toujours une nécessité pour moi, une nécessité intérieure. »

Un camp de réfugiés au Zaïre | Gilles Peress

Né en France en 1946, Gilles Peress a étudié les sciences politiques et la philosophie à Paris avant de devenir photographe pour Magnum, dont il sera plus tard le président, dans les années 1970. Il a couvert des conflits majeurs, en Irlande du Nord, en Iran ou encore au Rwanda. Il a été récompensé pour son travail à de multiples reprises, en particulier par la bourse Guggenheim. Son œuvre a été largement exposée partout dans le monde, au Metropolitan Museum of Art et au Musée d’art moderne de New York, notamment. Installé dans la ville américaine depuis 1984, il est aussi professeur de droits de la personne et de photographie au Bard College et chercheur principal au Centre des droits de la personne à l’Université de Californie, à Berkeley.