Le ressac des révolutions

Pour comprendre l’actualité sidérante qui est la nôtre, on peut se contenter d’essayer de comprendre l’événement en regard de ce qui le précède de quelques jours ou semaines, ou encore de remonter aux dernières élections ou même à l’histoire de la présidence américaine. On peut même lire Tocqueville et tenter de comprendre l’origine de la démocratie moderne et des failles qu’elle comporte, mais on peut aussi y voir quelque chose de plus ancien encore. Un même événement a plusieurs vitesses en lui-même, comme nous l’a appris l’historien Fernand Braudel : une vitesse rapide, qui passe et s’oublie presque aussitôt, une moyenne, plus durable, et une très très lente, qui s’échelonne sur des millénaires et qui s’en trouve d’autant plus déterminante.

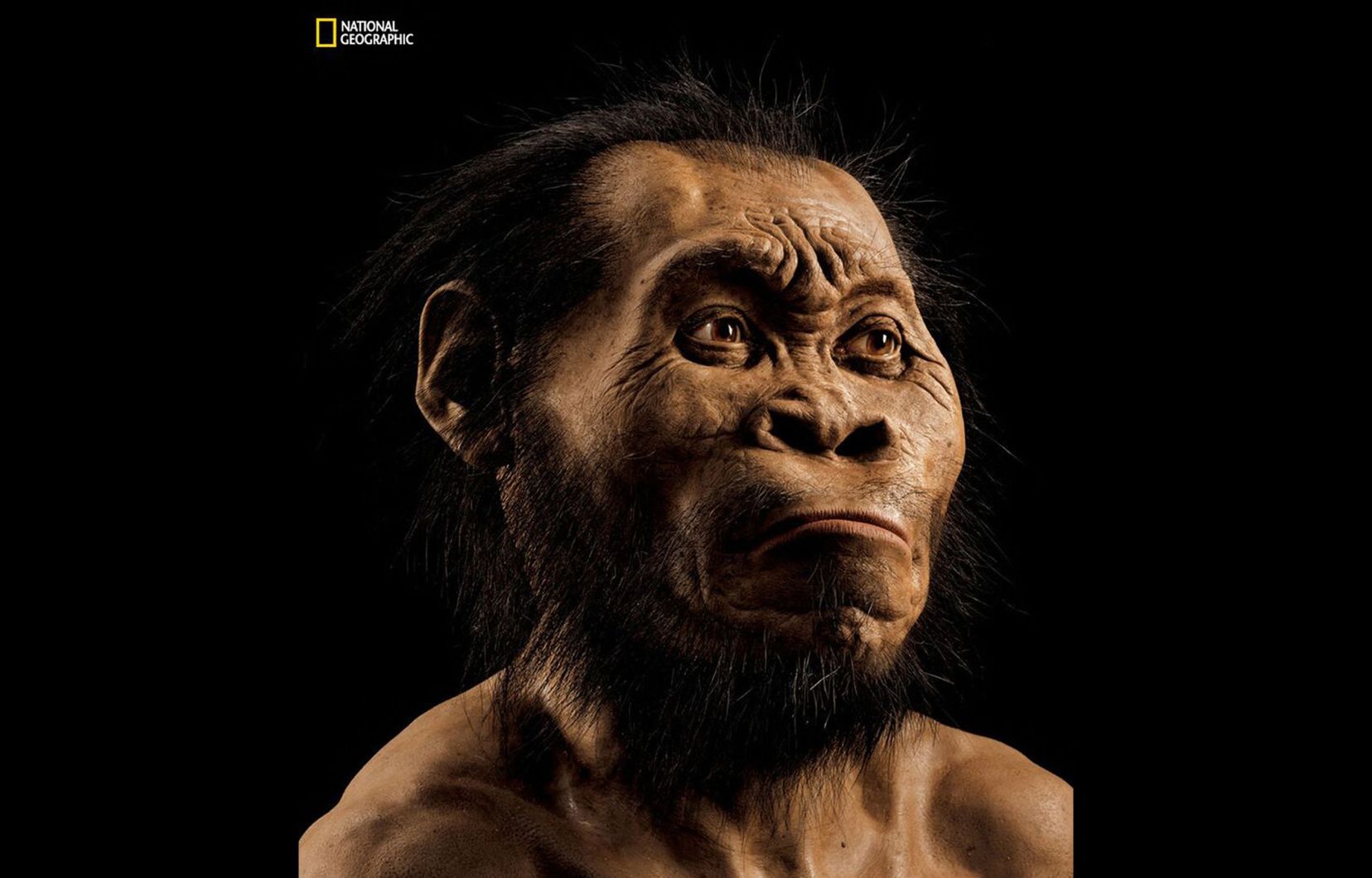

L’époque des grands mâles

Pour comprendre pleinement ce qui se déroule sous nos yeux sans rester démunis et désorientés, il faut ouvrir le compas de la compréhension au grand angle maximal et l’ajuster à plusieurs centaines de milliers d’années pour revenir à ce que nous étions au moment où l’humanité a failli disparaître en raison de la famine, dans les grandes steppes africaines, il y a deux millions d’années, quand les premiers représentants du genre Homo vivaient encore dans les arbres ou dans leur proximité, mais faisaient face à un intense réchauffement du climat qui a dispersé les grandes forêts et ainsi réduit considérablement la nourriture disponible.

Le paléoanthropologue Pascal Picq a raconté cette histoire, la nôtre, dans Premiers hommes, qui a donné lieu à un film documentaire réalisé par M6 en 2016. Il y a beaucoup de controverse concernant la datation exacte d’Homo naledi, ainsi nommé en lien avec ce lieu d’Afrique du Sud où les ossements de cette espèce à mi-chemin entre les australopithèques et les hominidés ont été découverts. On sait par contre que c’est avec Homo naledi qu’une immense révolution s’est accomplie afin de survivre au nouveau climat plus chaud et plus sec.

Faute de petit gibier auparavant disponible dans les hauteurs des arbres, Homo naledi s’est vu condamné avec le temps à se sustenter de racines coriaces, difficiles à digérer et procurant peu d’énergie, ce qui a amené l’espèce au bord de l’extinction. Nous savons, notamment par la dentition, qu’à cette époque, le clan était de type « harem », dominé par un grand mâle qui repoussait les jeunes mâles et les femelles plus âgées en périphérie. Jusqu’à ce que la famine pousse ces marginaux, qui n’avaient plus rien à perdre, à quitter la sécurité clanique pour aller trouver de la nouvelle nourriture au loin, dans la savane, où régnaient les grands prédateurs, mais où se trouvaient aussi les charognes des hordes d’ongulés qui allaient donner à Homo naledi une nouvelle source d’énergie : du gras et de la viande qui vont faire exploser les capacités du cerveau humain, et changer complètement son habitat et ses habitudes pour en faire bientôt une espèce dominante qui allait déferler sur la planète.

La réaction des grands mâles à cette révolution créée par les marginaux du groupe est instructive : il a d’abord fallu rétablir leur autorité devant tant de changements subits et sur lesquels ils n’avaient aucune prise, en violentant les jeunes mâles et en punissant les femelles du clan. Pour ensuite, devant l’irréversibilité de la révolution nécessaire, sous peine d’extinction de l’espèce, s’approprier les découvertes et les prendre à leur compte pour s’en faire les nouveaux champions.

La révolution des marginaux

On peut supputer que ce qui se déroule en ce moment même n’a pas seulement pour cause des événements récents ou même un peu plus anciens, mais exprime en réalité une réaction ancestrale de l’humanité lorsqu’elle est poussée au bord du gouffre.

Face à l’inéluctable, face à la nécessité absolue de changer nos vies pour simplement survivre à l’ère des catastrophes climatiques qui viennent — tout le monde le sait parfaitement, même le déni acharné en est une preuve — , nous n’aurons d’autres choix que de subir pour un temps la colère, la mauvaise foi, les arguments stupides et racoleurs, puis enfin le spectacle pitoyable des grands mâles voulant reprendre le centre de l’attention par tous les moyens.

Avant qu’ils ne se voient obligés par nécessité de suivre eux-mêmes la révolution écologique des marginaux, sous peine de disparition de l’espèce et de la vie sur Terre telle que nous la connaissons.

Ce texte fait partie de notre section Opinion, qui favorise une pluralité des voix et des idées en accueillant autant les analyses et commentaires de ses lecteurs que ceux de penseurs et experts d’ici et d’ailleurs. Envie d’y prendre part? Soumettez votre texte à l’adresse opinion@ledevoir.com. Juste envie d’en lire plus? Abonnez-vous à notre Courrier des idées.